目次

適切なデータ消去ソフトを選ぶ重要性

Blancco Drive Eraserを紹介する前に、そもそもなぜデータ消去にコストをかけ、電子情報機器を適切に廃棄しなければならないのか、その必要性と重要性についてポイントを押さえます。

データ消去には情報漏洩のリスクと法的責任がともなうため

一般企業にとってデータ漏洩は深刻な問題です。顧客の個人情報の取り扱いが厳しくなってきたなか、どのような情報であっても一度でも流出すると信頼を失い、法的な責任を問われることになります。

個人情報保護法やGDPR(※)などの規制に従わない場合、高額な罰金を受ける可能性もあるため、データ消去のプロセスをしっかり整備することが求められます。一度失った信用を取り戻すためには、相当な期間と労力、派生的に費用がかかることも想定されます。それほど、情報社会においては漏洩に関するリスクが大きいのです。

※GDPR:「General Data Protection Regulation」の略称。EUが定めた世界で最も厳格な個人データ保護法で、個人のプライバシーを守るために企業や組織がデータの収集・処理・保存方法を規制するもの。対象範囲は地理的制限を超えたグローバルな規制で、EU内だけでなくEU市民のデータを扱うすべての企業。

データセキュリティを強化するため

適切なデータ消去ソフトを選ぶことで、情報の復元が完全に不可能になります。現在、日本ITAD協会が推奨しているデータ消去の選択肢は、下記の4種類(製品としては5つ)があります。

| 製品名 | 会社名 | |

| 1 | ターミネータ10plus データ完全抹消 | AOSデータ株式会社 |

| 2 | ターミネータ Business | 〃 |

| 3 | DataSweeper3 | アドバンスデザイン株式会社 |

| 4 | FlashErase BIOS / UEFI | 株式会社ウルトラエックス |

| 5 | Blancco Drive Eraser | 株式会社ブランコ・ジャパン |

「NIST SP 800-88」(※)や「NSA方式」(※)等の規格には、物理的な破壊やデータの上書きといった効果的な手法が示されています。これらの決まりに則ったデータ消去を実施することで、不正利用のリスクを減らし、企業のデータセキュリティを強化できます。

上表に挙げた消去方法であれば、限りなく復元不可の状態でデータ消去を行うことができます。

※NIST SP 800-88:「アメリカ国立標準技術研究所(NIST)」がデータ消去に関するガイドラインを定めた文書で、廃棄・再利用される情報機器のデータを安全かつ完全に消去するための方法と基準を規定している。

*NSA方式:「米国国家安全保障局(NSA)」が推奨する物理破壊やデータの上書きを通じて、機密データを完全に復元不可能にする方法で、軍事機密や国家安全保障のためにも使用されている。

そもそもデータ消去ソフトはどのような仕組みなのか?

再度確認すると、データ消去とは「元のデータが復元できないよう、利用できないようにすること」です。

電子上のデータは、「0」か「1」かで表されており、無数のゼロイチが「意味のある」配列で並んでいるんです。

ここでいう「意味のある」とは、この記事が読めているように、無数のゼロイチの組み合わせで人が認識できる文字に変換、配列されているということなんです。

そのような配列の意味を無くしてしまえば、データは読み取ることができず「消去された」ということになります。

例えば一般的に使用されているUTF-8という、あらゆる言語の文字を効率的に表現するために作られた国際標準の文字コードで「Eipo」を表すと、

「 01000101 01101001 01110000 01101111 」となります。

このゼロイチの羅列だけを人間が見ても意味のある文字には見えませんが、デジタル上では

「01000101」がE、「01101001」がi、「01110000」がp、「01101111」がo

と読めるわけなんですね。

では、この意味ある数値の羅列を読み取れなく、無意味にするにはどうすれば良いか。

「すべての数値をゼロに書き換えてしまう」というのが簡単な答えです。

このゼロに書き換える方式のことを「ゼロライト方式」と呼び、ソフトウェア上でのデータ復元は不可能になります。

しかし、この方式単独でデータ消去を行った後、残留磁気が痕跡として残っている場合、「MFM」(※)等の装置で復元できる可能性が僅かにあります。

よほど気にしなければ問題はありませんが、機密性の高い情報が詰まっているような機器の情報の取り扱いには「最適」とはいえません。また、この方法は時間的、金銭的なコスト面でかなりかかってしまうため、一般的ではありません。

※MFM(Magnetic Force Microscope:磁気力顕微鏡):磁力があるものを見える化できる顕微鏡。専門的にいえば、磁気力による勾配の分布(引力・斥力)を画像化できる装置

法人向けのデータ消去ソフト「Blancco Drive Eraser」とは

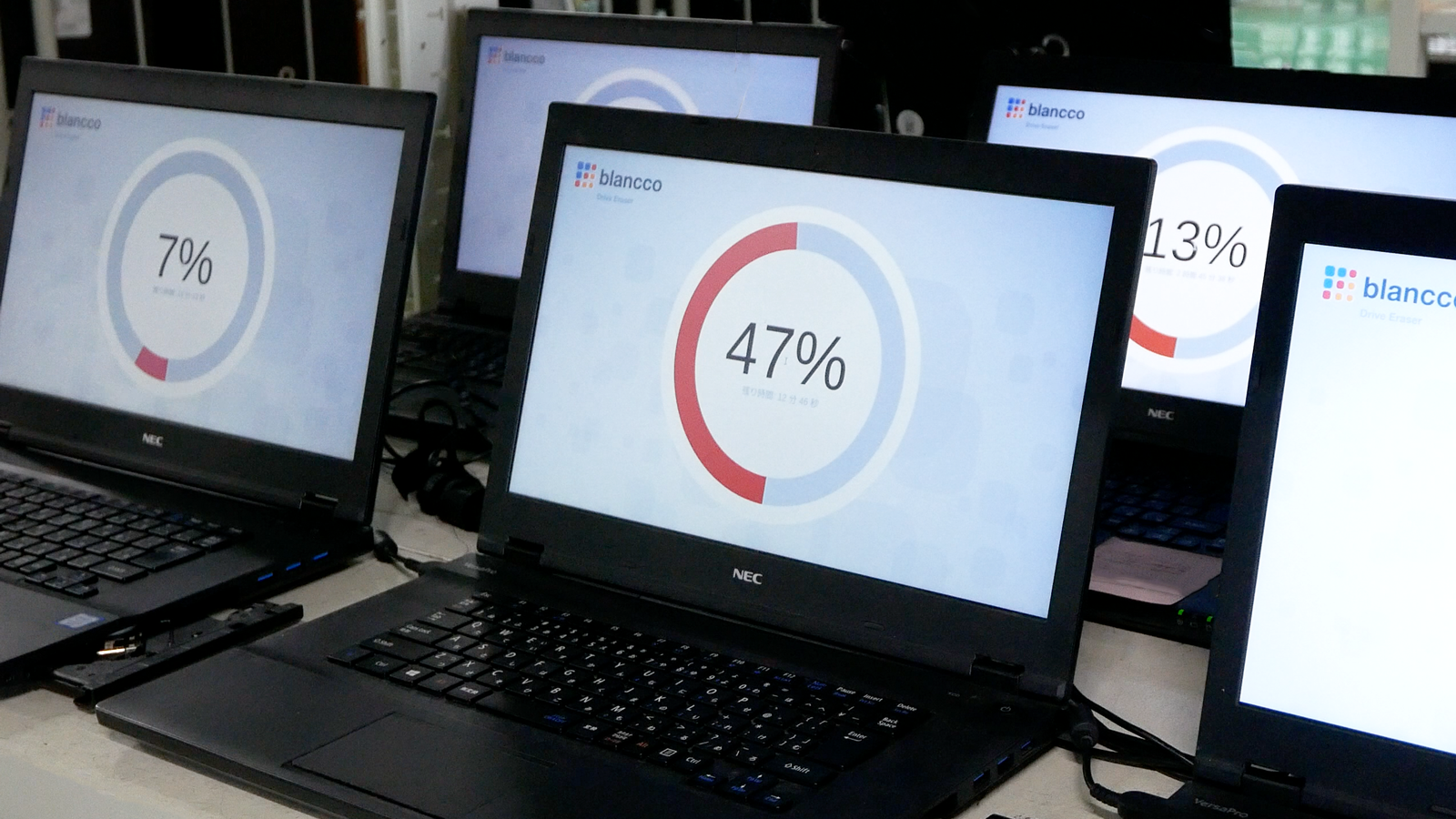

前項の表で紹介した4種類のデータ消去ソフトのひとつが「Blancco Drive Eraser」です。

世界15以上の政府機関・独立した研究機関から認証/承認/推奨を受けており、国際的に知名度、実績があります。そのため、法人が扱うPCのデータを消去する場合は、「Blancco Drive Eraser」一択というほど推奨されます。

デスクトップPC、ノートPC、ALL in One型PCなど、さまざまな情報機器のデータ消去が可能で、「ゼロライト方式」が採用されたデータ消去ソフトです。

国際規格に則った「確実な」データ消去方式

Blancco Drive Eraser でも採用されている「ゼロライト方式」ですが、復元できないようにするために、どのような方法を使って「確実性」を高めているのでしょうか。

それは、「書込み検証」を行っているためなんです。

名前の通りですが、仕組みを簡単にいうと、

「データの保存領域を参照し、上書きが完全に行われているかを確認する」

という工程です。

この工程があって初めて、NIST SP800-88の基準に則ることになります。

また、Blancco社の公式発表によると、NIST SP800-88の後継規格となる、データ消去の最新規格「IEEE2883-2022」にも準拠しているデータ消去ソフトである、との明記があります。

それぞれのデータ消去規格を徹底的に解説しておりますのでご覧ください!

▼「法人PCのデータを「確実に」消去する方法と国際規格を徹底解説!~IEEE2883-2022編~」

単なるゼロライト方式だけではない、もう一作業が加わることによって「確実なデータ消去」を可能にしているんですね。

代表的なデータ消去の方式

上記のゼロで上書きする方式を文字通り「ゼロライト方式」と呼びますが、これ以外にもさまざまな上書きによる消去の方式があります。

代表的な方式を簡単に紹介すると…

・ランダムライト方式:

ゼロイチで書いてあるデータ領域を、意味をもたない乱数で上書きする方法。ただし、ゼロライト方式同様、MFMによる復元の可能性があります。

・ランダム&ゼロライト方式:

乱数で上書き後、ゼロで上書きします。

・NSA方式:

データ領域全体を乱数で二度上書きした後、ゼロを上書きする方法。ソフトウェア上での復元や、MFMによる復元は不可能です。

・米国国防総省準拠方式(通称:DoD5200.28-M)

また、HDDやSSDにはコマンドが規格化されており、内部でデータ消去の処理ができる方式も2種類あります。

・Secure Erase:ディスク全体(ユーザーがアクセス可能なエリア限定)にゼロを書き込む

・Echanced Secure Erase:ディスク全体に特定のパターンのデータを書き込む

ちなみにこの2方式でのデータ消去は、ソフトウェア上、MFMでの復元は不可能です。

まとめ

今回は、データ消去専用のソフトで有名なBlancco Drive Eraserを中心に紹介しました。

2014年制定の「NIST SP800-88」だけでなく、2022年に制定された最新の国際規格「IEE2883-2022」にも準拠しており、世界各国で使用されているBlancco Drive Eraserは、かなり安定感があり信頼を置けます。

データ消去を怠った場合、時に重大なアクシデント、事件事故を引き起こす可能性があるため、たかが1台のPCだからといって放置しないようにしましょう。

また、日本システムケアでも、Blancco Drive Eraserを採用したデータ消去を実施しています。年間30万件以上のデータ消去を請け負っており、一般企業だけでなく教育、医療機関や官公庁様からご依頼いただいております。企業で使用しているPCの廃棄やデータ消去にお悩みであれば、ご検討ください。

また、「PCはリースだけど、データ消去は安全で安心な業者に頼みたい。」「自分でデータ消去するのは自信がない。」そのようなお困りごとがありましたら、データ消去だけのご用命も承っておりますので、気兼ねなくお問い合わせください。

当社は1989年に創業し、資源を無駄なく再利用するための35年の実績とノウハウをもち合わせております。これまでお取引いただいた全国の企業者数は累計4,000社以上、IT機器の年間買取実績が60万台以上で、現在まで一度も情報漏洩のトラブルはありません。

業務委託を一切利用していないのも当社の特徴です。中間業者をはさまないため、セキュリティ面でも安心して利用していただけます。全国どこでも、1台から社員が対応しておりますので、お気軽にご相談ください。